「金(ゴールド)はもう高すぎるのでは?」――そんな声を聞くたび、僕は思います。人は“値段”を見つめながらも、ほんとうは“安心”を探しているのだと。

金が上がると「乗り遅れたくない」と思い、下がると「もう終わりかもしれない」と不安になる。その心の揺れこそが、相場を動かす本当の原動力なのかもしれません。

でも、僕がゴールドを語るときにいちばん伝えたいのは、“値段の上下”ではなく“価値の根っこ”を見ること。

通貨や株は“約束”に支えられています。けれど金は、誰の約束にも依存しない――モノそのものの価値を宿す存在です。だからこそ、不確かな時代にこそ静かに輝く。

2026年の世界は、インフレの後遺症、金利転換、円安、そして地政学の波が交錯する“混沌の延長線”にあります。経済の数字は踊り続け、ニュースの見出しは揺れ続けるでしょう。

けれど、そうしたざわめきの中で僕たちが持ちたいのは、“上がる資産”ではなく、“心が落ち着く資産”ではないでしょうか。

マイクロピース:「数字は揺れても、価値は揺らがない」/「“なぜ持つのか”を決めると、相場は静かになる」

金価格が上昇してきた3つの背景|インフレ・円安・中央銀行の買い

ここ数年、金の価格はまるで“安心のバロメーター”のように上昇を続けています。

背景を丁寧に見ていくと、そこには人々の不安と信頼の動きが見えてきます。

大きく分けると、その流れは次の3つです。

- ① 世界的なインフレ:

紙幣が増えるほど、限られた実物の価値が意識されます。

たとえインフレ率が落ち着いても、「お金が目減りするかもしれない」という記憶は簡単には消えません。

その“潜在的不安”が、金という「形ある信頼」への需要を静かに押し上げています。 - ② 円安の影響:

円建ての金価格は「ドル建て金価格 × 為替(USD/JPY)」で決まります。

ドル建てが横ばいでも円安が進めば、円建て価格は上がる。

通貨が揺れるとき、人々は“通貨に頼らないもの”を求めます。

金は、まさにその心理の逃避先であり、「安心の翻訳装置」のような存在です。 - ③ 中央銀行の買い:

各国の中央銀行は近年、金の保有を増やし続けています。

世界金評議会(WGC)によれば、2024〜2025年も純買い越しが継続。

背景には米ドル一極体制への警戒と、自国通貨の信認を高める意図があります。

国が金を買うのは、「信頼を守る行為」。

個人が金を持つのも同じです。僕たちは、未来の不確かさの中で“自分の信頼”を守ろうとしているのです。

この3つは、どれも“恐れ”から始まっています。

でも皮肉なことに、その恐れこそが「価値を信じる力」を育てるのです。

金の上昇は、単なる価格の話ではなく――人が何を信じたいのかという、心の物語でもあります。

マイクロピース:「国も“安心”を買っている」/「金は、信頼を映す鏡」

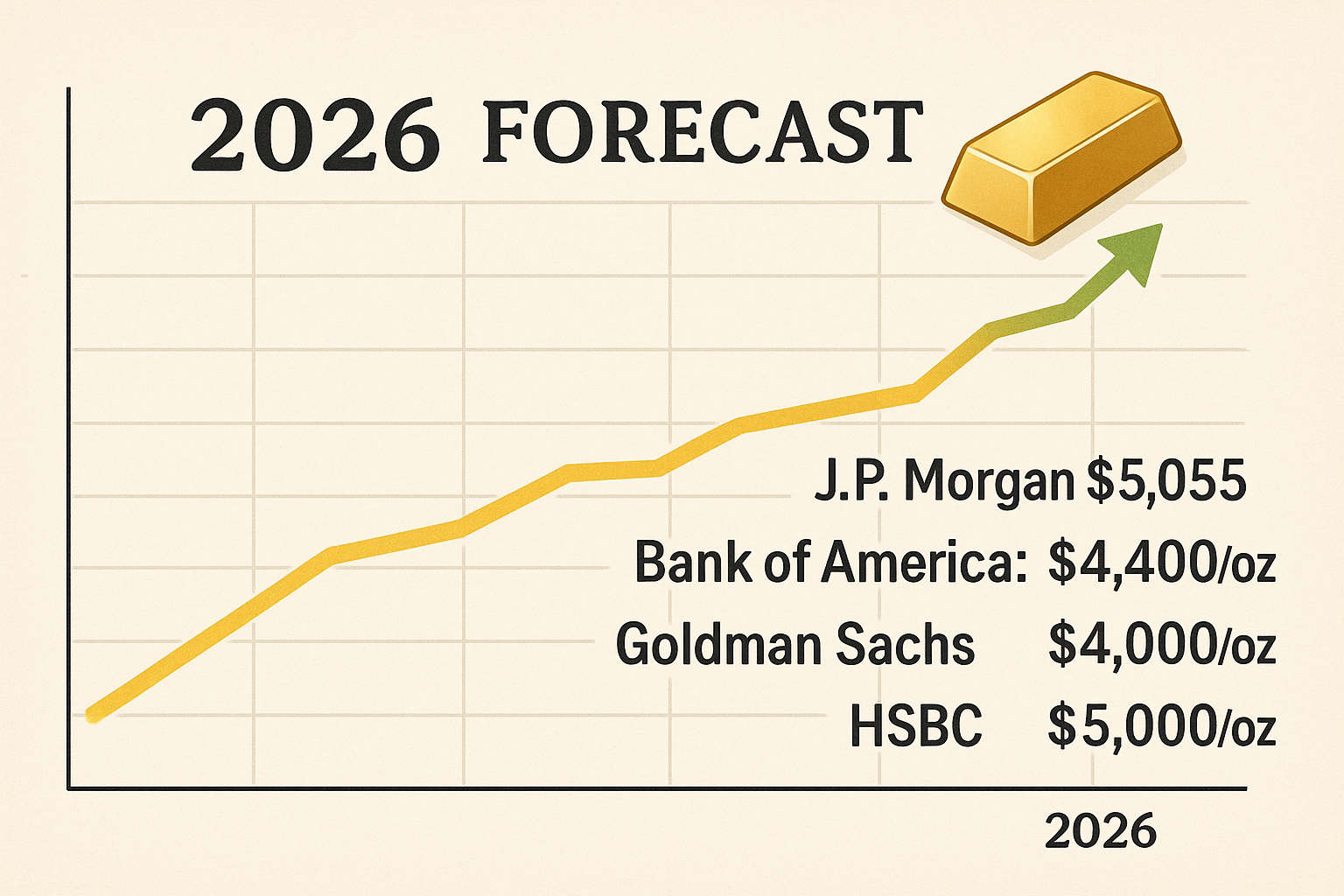

2026年、金相場はどこまで?主要機関の最新見通し

2026年の金価格を予測するのは霧の中で星を探すようなもの。

けれど、複数の機関が共通して示しているのは、「金は強く、ただし過熱ではない」という確信です。

- J.P.モルガン:平均$5,055/oz(Reuters)

- Bank of America:平均$4,400/oz、上値は$5,000(Reuters)

- Goldman Sachs:利下げと中銀需要で$4,000を突破予想(GS Research)

- HSBC:強気シナリオで$5,000/oz(Reuters)

背景には、「金利の天井が見えてきた」こと、そして「不確実性が慢性化している」ことがあります。

世界はもはや“安定”を信じきれなくなり、金という“信頼の避難所”を求め始めています。

もちろん、上昇が一直線に続くわけではありません。

利下げの遅れやドル高は一時的な重しになるでしょう。

それでも、今の金相場は“投機”ではなく、“信頼の積み上げ”です。

だからこそ、「高値圏での持久戦」という現実的な見方が必要です。

視点のコツ|USD建て vs 円建て

・米ドル建て(USD/oz)は金利・ドル指数と連動。

・円建ては「USD/oz × USD/JPY」で決まる。円安が続く限り、円建ては下がりにくい。

・ニュースの基準はUSDが多いが、日本の生活者は“円建ての実感”で見るのが大切。

マイクロピース:「“上がるか”より、“崩れにくいか”で考える」/「グラフの右肩より、暮らしの足元」

僕が考える“買い時”の見極め方|タイミングではなく“習慣”

「今が買い時だろうか」――誰もが悩む問いです。

でも僕が学んだのは、タイミングより“リズム”が大事ということ。

相場は読めなくても、続ける仕組みは自分で作れます。

だから、「いつ買うか」より「どう持ち続けるか」を考える。それが心を守る投資のコツです。

ゴールドは時間の味方です。

短期の波を恐れるより、“平均に身を委ねる”積立スタイルが有効。

“買いすぎないルール”を作り、全体の5〜15%を目安に保有すると、無理なく続けられます。

価格アラートより、積立通知をオフにして心のノイズを減らすのもおすすめです。

ミニケース:

40代の共働き世帯がNISAで毎月1万円積立。最初は高値づかみを心配していましたが、1年後には平均取得単価が安定し、「値段を見る時間が減って、心が楽になった」と感じるように。

相場に“勝つ”より、“自分に優しい設計”を作れたことが成功でした。

マイクロピース:「買う勇気より、続ける優しさを」/「焦りの中での判断は、たいてい高くつく」

リスクも知っておこう|“守る資産”だからこそ理解して安心を

金には、配当も利息もありません。値動きもある。

それは欠点ではなく“性格”です。

性格を理解すれば、金はとても誠実な資産になります。

- 現物:保管・保険・スプレッドを事前確認。どこで、いくらで、どう守るかを決めておく。

- ETF:売買自由で始めやすいが、信託報酬と為替影響を理解しておく。

- 投資信託:積立NISA対応。コストはETFより高めだが、“続けやすさ”が価値。

チェックボックス:

□ なぜ持つ?(インフレ・円安・心の保険)/ □ どの器?(現物・ETF・投信)

□ いくら持つ?(全体の5〜15%)/ □ どう続ける?(毎月定額・見直し月)

リスクを知ることは、恐れることではなく「理解して整えること」。

不安を見ないようにするより、知って受け止めるほうが、ずっと穏やかに続けられます。

ゴールドが“心の保険”と呼ばれるのは、その優しさゆえです。

マイクロピース:「リスクは“怖さ”ではなく“注意書き”」/「安心は、理解の先にやってくる」

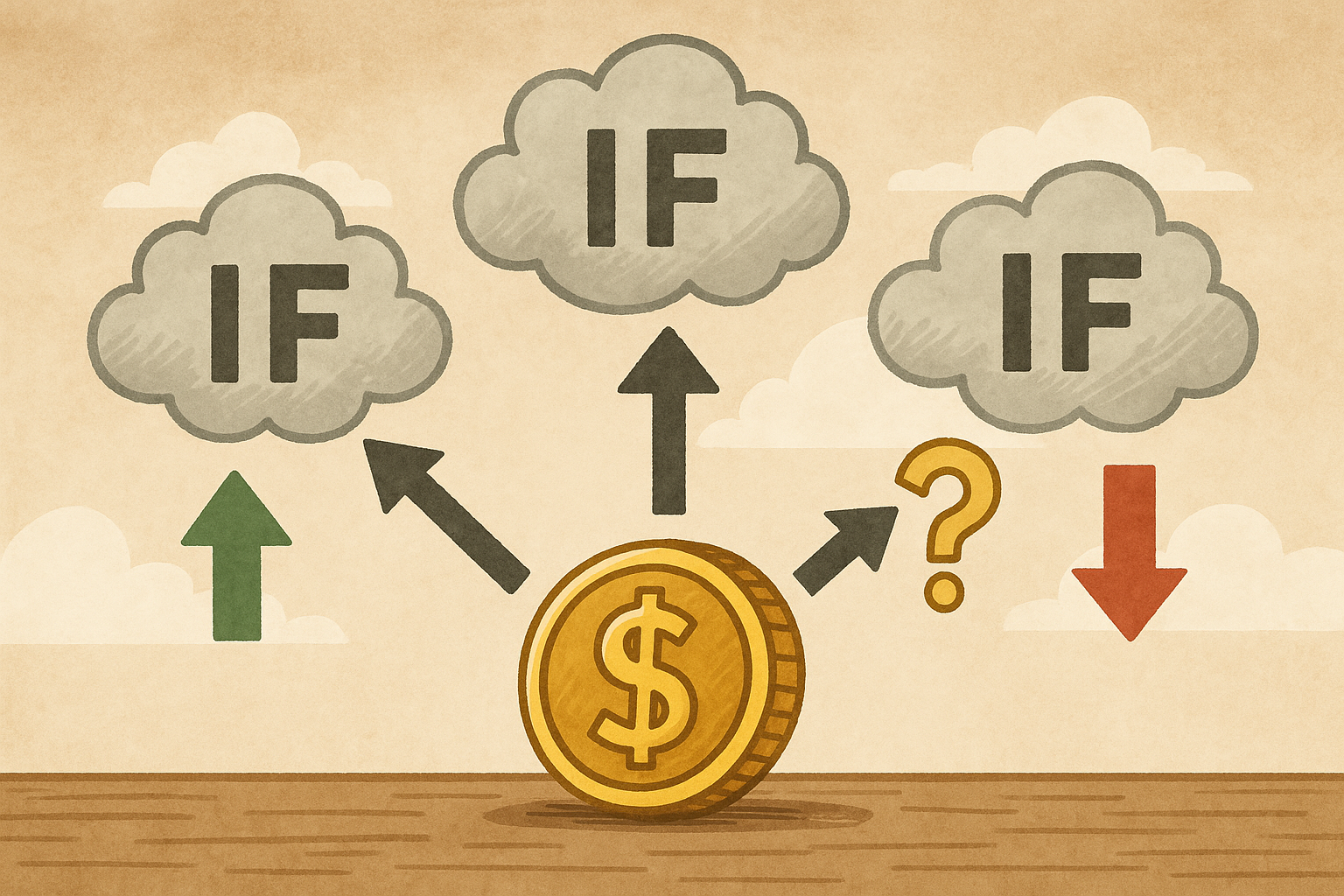

小さなシナリオ分岐|“もし〜なら”を先に決めておく

未来は誰にも読めません。

だからこそ、「当てる」より「備える」が賢い。

“もし〜なら”を先に決めておくと、相場の波に心を奪われにくくなります。

- もし米金利の低下が遅れたら:USD建ては鈍くても、円安が続けば円建ては耐える。

- もし地政学が沈静化したら:短期下落は積立の好機。「予定通り買う」を優先。

- もし円高に急反転したら:円建ては下がるが、現物派は買い増し好機。積立派は平常運転。

先にルールを決めておくだけで、感情の嵐は静まります。

未来を予測するのではなく、未来に安心を仕込んでおく。

それが、僕が考える“心のリスクヘッジ”です。

マイクロピース:「未来を当てるより、先に決めておく」/「迷いを、仕組みに預ける」

【まとめ】数字より“心を守る資産”としてのゴールド

金の価格を完全に読むことは誰にもできません。

けれど、“信頼の象徴”としての金は、時代を越えて人の心を支え続けてきました。

不安定な世界で僕たちが求めるのは、「上がる資産」ではなく“心が落ち着く資産”です。

金は、光を放ちながらも主張しません。

静かにそこにあり、時を超えて価値を保ちます。

それはまるで、嵐の夜に灯る小さなランプのよう。

明るすぎないけれど、確かにそこにある――その存在が、私たちの暮らしを支えてくれるのです。

だからこそ、金は“増やす資産”ではなく、“整える資産”。

相場がどう動こうと、心のペースを乱さずに持ち続けること。

それが、2026年を安心して生きるための最良の選択です。

最後のマイクロピース:「金は“増やす資産”ではなく、“整える資産”」/「あなたの心が落ち着くペースで。それが正解」

参考情報・出典

- World Gold Council「Gold Mid-Year Outlook 2025」

- Reuters「JP Morgan sees gold averaging $5,055/oz by late 2026」

- MINING.com「Gold price could reach $5,055 by Q4 2026」

- Reuters「BofA hikes gold price forecast to $5,000/oz for 2026」

- Goldman Sachs Research「Gold Is Forecast to

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の投資行動を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。記載の見通し・コスト水準は執筆時点(2025/10/26, JST)の情報に基づきます。

コメント